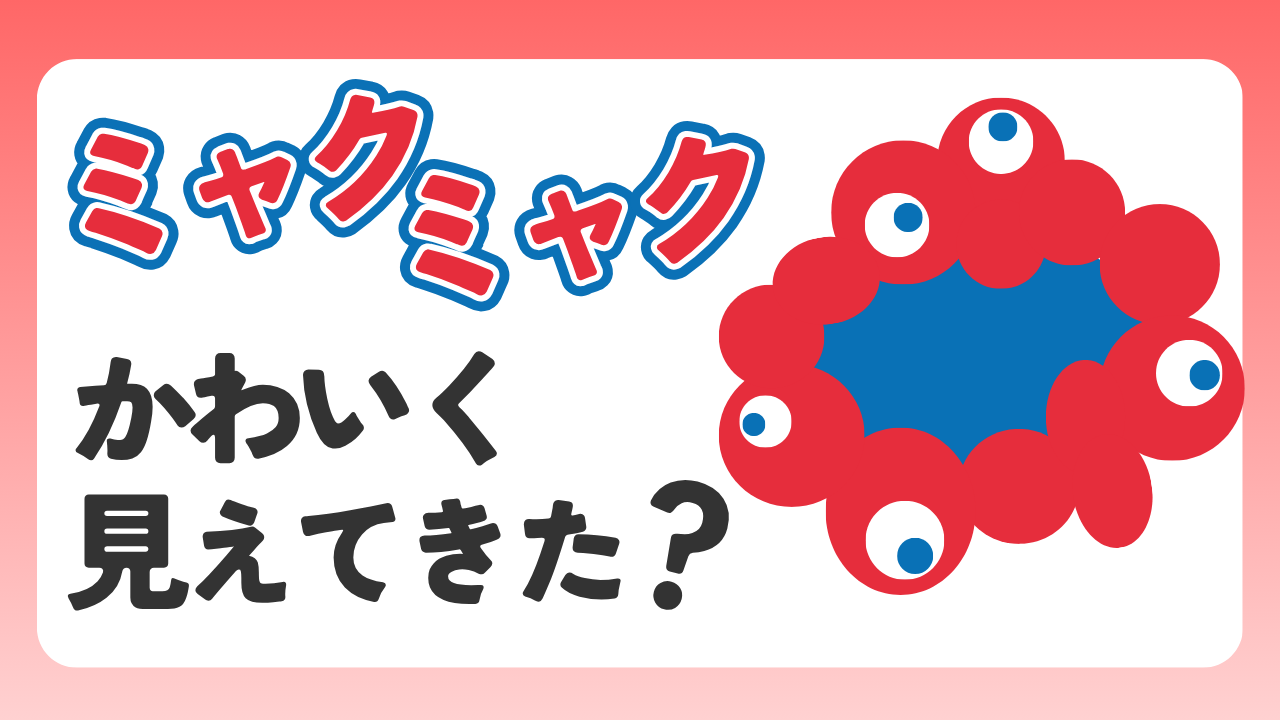

あんなに気持ち悪がられていた、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が、

「なんかかわいく見えてきた」と言われ、現在では連日ニュースになる程の大人気です。

「ミャクミャク」は、万博のロゴマーク「いのちの輝き」から生まれました。

ロゴ「いのちの輝き」は2020年に一般公募で決定され、当初その気味の悪さから「コロシテくん」と揶揄されるほど不評でした。

ロゴを元にキャラクター化され、ついた愛称が「ミャクミャク」。

今回は、なぜミャクミャクがかわいく見えてきたのか、

その理由を、デザインや心理効果、呼び方やSNSでの広がりなど、6つに分けてまとめてみました!

①

— Arcbot_3 (@Arcbot_3) September 16, 2025

テーマは『いのちの輝き』2025大阪・関西万博のロゴマークが決定するも様子がなんだかおかしい「…シテ…コロシテ……」https://t.co/5QPQBUG2pU

当時ミャクミャクという愛称はまだなく「いのちの輝き」というコンセプトのみ発表。

「コロシテくん」と呼ばれ、怪奇なキャラ付けがされていました。 pic.twitter.com/QHVjoO3Axf

かわいく見えてきた理由6選

なぜミャクミャクがかわいく見えてきたのか、その理由を6つに分けて考察しました。

① デザイン・造形のかわいさ

気持ち悪かったはずのミャクミャク。

しかし、ミャクミャクの魅力はその独特なデザインにこそあります!

人間は、丸っこいフォルム・やわらかそうな形状に、親しみを感じるものです。

角がなくてぷにっとしたデザインは、触ってみたくなるような、不思議なかわいさがあります。

大きな頭に短い手足の「幼児体型」も、心理学でいう「ベビーフェイス効果」を生み出しており、

見ている人の保護本能を刺激します。

丸くてぷりっとした「赤ちゃんっぽいお尻」も、人の保護本能をくすぐるそうです。

また、ミャクミャクの、赤い部分は「細胞」、青い部分は「清らかな水」、丸い体は「水滴」や「波紋」を表しており、全体として「生命のつながりと輝き」を象徴しています。

こうした背景を知ることで、「意外と深い」「ちゃんと意味があったんだ」と、デザインに共感する人が増えました。

さらにですが!

発表当初に比べて青い瞳が大きくなり、位置も調整されて、実際かわいくなっているそうです!

みんな「ミャクミャクを最初に見たとき気持ち悪いと思ったけど、見慣れてくると、かわいくて!」

— DragonSlayer415 (@415DragonSlayer) September 23, 2025

と思ってるけど、ホントはデザインが、かわいく見えるよう、会期中に微修正されてる。

写真では、大→中→小の順に新しいけど

1 黒目の比率が大きく

2 黒目の方向が同じ方向に

なったよ#ミャクミャク pic.twitter.com/AUmygOHsnw

実際かわいくなってるって!?

そら、以前よりかわいく見えて当然じゃのう笑

② 「キモかわいい」「ギャップ萌え」

ミャクミャクが「かわいく見えてきた」背景には、独特の「キモかわいさ」があります。

最初に発表されたとき、多くの人が「気持ち悪い」「腕が溶けてるみたい」とネガティブな反応でした。

しかし、その「気味の悪さ」が逆に印象に残り、SNSで話題になるうちに、

次第に「なんかクセになる」「見慣れたらかわいく思えてきた」という、「ギャップ萌え」に近い感情が生まれてきました。

最初は「怖い存在」と認識していたものが、

実際に動く姿や表情を見たときに「意外とかわいい」と感じ、愛着が生まれてきたのです。

日本人には、妖怪や不思議な生き物を、「怖いけれどどこか愛らしいもの」として受け入れる文化があります。

昔話や伝承に登場する妖怪も、怖い部分と可愛らしい部分が混ざっているものが多く、親しみを感じやすいです。

過去には「せんとくん」などの、後に受け入れられたキモかわいい系キャラクターの先輩がいますし、

その流れをミャクミャクも踏襲したと言えるでしょう。

「クセになる」とか「見慣れたらかわいい」とか、わかるモフ〜!

わしは、理由①の「実際かわいくなってる」がジワってるんじゃけど…

③ 心理効果でだんだんかわいくなる

ミャクミャクがかわいく見えてきた理由には、心理学的な要素もあります。

最初は「気持ち悪い」と思っていた対象でも、何度も見たり接したりするうちに、自然と好意を持つようになります。

これは「単純接触効果」と呼ばれ、繰り返し触れることで親しみが生まれる現象です。

また、周りの人が「かわいい」と言ったり、グッズを手にしていたりすると、

「自分もほしい」、「自分も好きかも」と、感情が引っ張られる心理が働きます。

- 流行に乗りたい欲求「バンドワゴン効果」

- 周囲と同じ意見や行動に合わせたい心理「同調効果」

- 第三者の情報の信用度が高い「ウィンザー効果」

そしてもうひとつ、ミャクミャクならではの心理効果として「かわいそう効果」があります。

発表当初にネガティブな意見が拡散されたことで、

「守ってあげたい」「応援したい」といった感情が生まれ、好意的な感情に変わる人が出てきました。

このように、心理学的な作用が組み合わさって、最初は抵抗感があった人も、次第にミャクミャクにかわいさを感じるようになったと思われます。

「かわいそう効果」って言葉がかわいそう

「判官贔屓」みたいなことかなあ

(古い言葉知ってるね)

④ 実際の動きを見て印象が変わる

ミャクミャクは、着ぐるみになって実際に動くことで、より親しみやすい存在になりました。

実際に動いている姿を見ると、「あれ、思ったよりかわいい」と感じる人が多いです。

①の「ベビーフェイス効果」等と関連しますが、

幼児体型でよちよち歩く動きや、お尻をフリフリする仕草などは、人の保護本能をくすぐり、

デザインのかわいさをさらに引き立てます。

また、動くことでキャラクターに命が吹き込まれ、自然と愛着が湧いてきます。

⑤ ミャクミャク「様」の効果

ミャクミャクは、SNSなどで「ミャクミャク様」と呼ばれることがあります。

この「様付け」が、単なるキャラクター名以上の効果を生んでいると思われます。

敬称がつくことで「特別な存在」となる一方で、

少しオーバーな呼び方から、ユーモアやネタ的な面も感じられ、親近感やおかしさも生まれます。

つまり、「特別だけど身近な存在」「丁重に扱ってるけど面白くてイジっちゃう存在」という不思議な印象が与えられ、

敬意とユーモアのバランスが、見る人に親しみやすさを感じさせています。

実際、過去の人気キャラクターにも、「フリーザ様」や「ドロンジョ様」のように、

敬称をつけることでキャラクターが印象的になって、愛されている例があります。

最近だとSnowManの「舘様」かな?

⑥ 万博の成功とグッズ展開

大阪・関西万博が始まる前は、ミャクミャクだけでなく、万博そのものに対する評価も厳しかったですね。

いざ万博が始まると、メディアやSNSで、会場の賑わいや楽しい雰囲気が伝えられるとともに、

ミャクミャクの記事や写真を目にする機会が増え、会場でもグッズ展開や着ぐるみが登場するなどして、

直接ミャクミャクに触れる場面が増えました。

あまり意識していなかった層も、自然と万博及びミャクミャクの情報を目にするにつれて、「グッズを手に入れたい」などと思うようになり、③の「心理的効果」と関連して親しみを覚えるようになったのです。

万博の成功により、メディアやSNSでの露出が増えたことで、「あのキャラクター、何だかかわいいかも」と感じる人が増え、否定的な印象から好意的な印象への変化を加速させました。

万博自体の盛り上がりと、情報接触・グッズ展開のタイミングが、ミャクミャク人気の大きな追い風になったと考えられます。

まとめ

登場当初は「気持ち悪い」「腕が溶けてるみたい」と大不評だったミャクミャク様。

丸いフォルムやよちよち歩き、親しみやすい呼び方や露出を重ねるうちに、

「かわいい!」と感じる人が増えていきました。

不評から、いつの間にかみんなに愛されるキャラクターへ。

ちょっと変わってるけど、気づいたら好きになっちゃう。

そんなミャクミャクの成長ストーリーでした!

万博が終わっちゃって、ミャクミャクロスが始まるモフ〜!

わしも、今のうちにフィギュアを買っておこうかのう…

いや、高くない!?

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dbe70c4.2fce3668.4dbe70c5.dd1ca728/?me_id=1429634&item_id=10000106&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshizuya%2Fcabinet%2Fimgrc0098729926.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dbe7295.85df6f22.4dbe7296.f87dc6f3/?me_id=1420162&item_id=10000140&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnihonecstore%2Fcabinet%2F11753127%2F12356907%2Fimgrc0099360798.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)